Fliegende »SMARTIES« erkunden den Himmel und machen Vorhersagen präziser

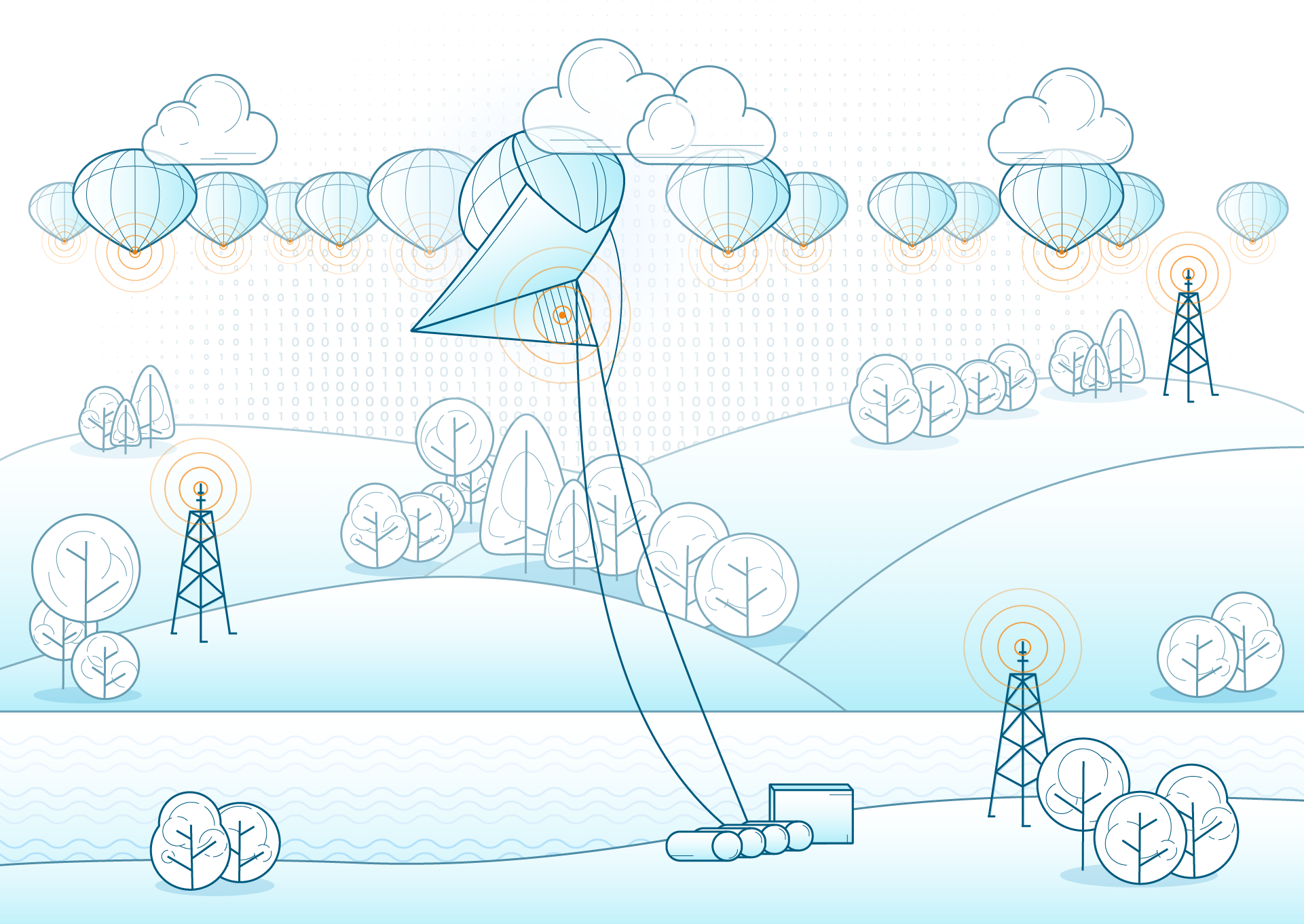

Im Forschungsprojekt »SMARTIES« (SMART Integrated Electronic Sensors for quantifying atmospheric transport and mixing) entwickelt und testet das Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation (MPI-DS) zusammen mit dem Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS ein System intelligenter Miniballons mit atmosphärischen Tracern – SMARTIES. Die SMARTIES sind mit der drahtlosen Übertragungstechnologie mioty® ausgestattet und können atmosphärische Daten von bis zu mehreren tausend Sensoren über eine einzige mitfliegende Basisstation sammeln, die dann in Vorhersage-Modelle für den Transport von Partikeln einfließen. So soll eine schnellere Reaktion und Warnung von Menschen bei Extremwetterereignissen oder Umweltkatastrophen möglich sein.

Vulkanausbrüche, wie in Italien oder Island, sind für die in den betroffenen Regionen lebenden Menschen existenzbedrohend. Um die Folgen solcher lokaler Extremereignisse einzudämmen, ist eine zuverlässige und schnelle Warnung essenziell. Durch eine zielgerichtete Messung der lokalen Atmosphäre können aber auch z.B. die Verbreitung von in der Luft befindlichen Verschmutzungen oder Blütenpollen besser vorhergesagt werden.

Genauere Vorhersagen auch in kleineren Gebieten

Für atmosphärische Strömungen ist der großflächige Transport von Schadstoffen und Belastungen für Gebietsgrößen über 50 km gut erforscht und wird durch Messstationen und Satellitenbeobachtungen konstant überwacht. Das Wissen über kleinere Gebiete in der Größenordnung von 100 m bis 50 km sowie über die damit verbundenen Konzentrationsschwankungen ist hingegen derzeit begrenzt. Genau hier setzt das gestartete SMARTIES-Projekt an.

SMARTIES meet mioty® und ermöglichen präzisere Vorhersagen

SMARTIES sind kleine und sehr leichte Messinstrumente, die aus Umweltsensoren und einer drahtlosen Kommunikationseinheit bestehen. Mithilfe von mehreren kleinen, biologisch abbaubaren Ballons verteilen sie sich in der Atmosphäre. Während des Fluges übertragen sie Sensordaten an ein Netz von Basisstationen. »Sowohl die Datenübertragung als auch die Ortung der Ballons funktioniert mit der von Fraunhofer IIS entwickelten mioty®-Technologie. Dadurch sind sie wesentlich energieeffizienter und leichter skalierbar als bisherige Lösungen«, erklärt Prof. Alexander Martin, Institutsleiter des Fraunhofer IIS. Diese neue Kombination von Technologien ermöglicht es somit erstmals, sehr viele atmosphärische Daten auf kleinem Raum zu sammeln. Darunter zählen zum Beispiel Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit.

»Anhand dieser Daten können wir neue Modelle für das Strömungsverhalten in lokalen Gebieten entwickeln«, erläutert Dr. Mohsen Bagheri vom MPI-DS die Inhalte des Projektes. Dadurch werden präzise Vorhersagen der Verteilung von Partikeln möglich. »Durch SMARTIES können wir dann über diese neuen Modelle bei akuten gefährlichen Ereignissen Menschen durch genauere Vorhersagen besser warnen«, ergänzt Prof. Eberhard Bodenschatz, Geschäftsführender Direktor des MPI-DS.

Tests auf der Zugspitze und in Finnland

Das Projekt SMARTIES ist Teil des Fraunhofer-Max-Planck-Kooperationsprogramms und wird in Zusammenarbeit mit dem MPI-DS unter der Teilprojektleitung von Dr. Mohsen Bagheri und dem Fraunhofer IIS unter der Teilprojektleitung von Dipl.-Ing. Ferdinand Kemeth durchgeführt. Grundlage für das Projekt sind unter anderem atmosphärische Messungen an der Umweltforschungsstation »Schneefernerhaus« auf der Zugspitze. Am Ende des Projektes soll das System in mehreren Messkampagnen u.a. in Pallastunturi, Finnland getestet werden.

Über die Max-Planck-Gesellschaft Die Max-Planck-Gesellschaft beschäftigt an insgesamt 84 Instituten derzeit rund 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Finanzierung erfolgt aus öffentlichen Mitteln des Bundes und der Länder; sie beläuft sich derzeit auf über 2 Milliarden Euro jährlich. Die Institute der Max-Planck-Gesellschaft betreiben Grundlagenforschung auf höchstem Niveau in verschiedensten Forschungsbereichen. Am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation (MPI-DS) in Göttingen widmen sich etwa 300 Mitarbeiter*innen und Mitarbeiter der Erforschung komplexer Systeme. Hierzu zählen unter anderem die physikalischen Prinzipien hinter lebender Materie, aber auch die Strömungsforschung und Atmosphärenphysik. Ziel ist es, grundlegende physikalische Prinzipien des Alltags besser zu verstehen. |